测绘地理信息学院本科专业(测绘工程专业、地理信息科学、遥感科学与技术)

测绘工程专业(本科,学制4年)

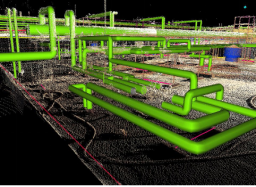

专业简介:本专业主要学习空间信息、计算机、激光等科学的基本理论与技术,培养掌握空间信息获取、处理、分析、表达与应用的基本原理与方法,掌握大地测量、工程测量、摄影测量及不动产测绘等技术,掌握基于无人机、卫星导航定位和激光雷达等设备的现代空间测量技术,掌握城市与工程建设的基本知识及其测量工程的设计、实施和管理等方面的理论与方法,具有从事国家大地控制网的建立,陆地、海洋、空间精密定位与导航,地形图测绘及其信息系统的建立,各种工程、大型建筑物的各阶段测绘及变形监测,自然资源(土地、矿产、海洋等)合理开发、利用及环境整治等方面工作的基本能力,具备良好综合素质与创新能力的工程技术和工程管理高级应用型人才。毕业后能从事各种工程的勘测设计、施工及运营各阶段的测绘、数据处理以及管理工作,能在国民经济各部门从事基础测绘、城市和工程建设、矿产资源勘察与开发、自然资源调查与管理、地图与地理信息系统的设计、实施与研究工作、环境保护与灾害防治等领域从事测绘生产的设计、实施与管理工作。

主要课程:卫星导航定位原理及应用、遥感技术及应用、摄影测量学基础、测量学、大地测量学基础、工程测量学、误差理论与测量平差基础、大数据技术在测绘中应用、人工智能与位置服务、无人机技术及应用、对地观测技术与应用、数字地形测量学、地理信息系统原理、地图制图学、CAD与大比例尺地形图绘制、地球科学概论、工程制图、计算机图形学、C语言程序设计、数据结构、测量程序设计、专业英语、测绘法律法规等。

主要集中性实践教学环节:测量学实习、大地测量学实习、摄影测量实习、全球卫星导航定位测量实习、工程测量学实习、工程测量学课程设计、军事训练与讲座、金工实习、社会实践、毕业设计(论文)。

专业说明: 本专业入选国家一流本科专业、卓越工程师教育培养计划,并通过教育部工程教育专业认证,现有“测量学”国家精品课程、国家精品资源共享课和省级一流课程。拥有“资源与环境”专业学位博士点,拥有“测绘科学与技术”一级学科硕士点并入选广西首批一流学科,是广西优质专业和精品专业,拥有“测绘工程”领域专业硕士点;具有“测绘工程”广西区教学团队、“测绘工程”广西区实验教学示范中心、“大地测量学与测量工程”广西区重点学科和“空间信息与测绘”广西区重点实验室等教学和科研平台。

无人船激光雷达水下地形感知 卫星导航定位技术与应用

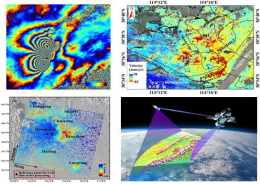

SAR卫星对地观测 北斗卫星监测系统

无人机快速获取地形信息 地基干涉雷达桥梁健康智能检测

三维激光扫面技术管道点云建模 倾斜摄影三维建模

VR技术三维可视化 空中全景超高层建筑物变形监测

地理信息科学专业(本科,学制4年)

专业简介:本专业培养具备地理空间信息学、测绘科学、计算机科学、自然资源学基本理论、掌握地理空间智能分析与大数据处理技术的创新应用型人才。培养学生掌握地理信息科学与地图制图学领域的专业理论;能够熟练使用常用测绘仪器、遥感与地理信息系统软件,进行空间信息采集与编辑、管理、地图设计与编制、地图分析与应用等工作;掌握一门程序设计语言,实现地理空间数据智能建模与预测分析;熟悉智慧GIS系统开发流程,具备地理空间数据融合处理及智能可视化能力,可主导完成智慧城市时空信息平台等项目的设计与开发;树立地理信息安全保密、创新创业的意识。学生毕业后能够从事国土资源、城市规划、交通、城建、水利、林业等领域部门的应用研究、技术开发和生产管理工作,也能进入地理信息工程、位置服务、导航、互联网、物流等企事业单位工作。

主要课程:地理信息系统原理、地图制图学、遥感技术与应用、摄影测量学基础、空间数据库原理与应用、空间分析理论与方法、软件工程、虚拟现实与实景三维建模、GIS二次开发、位置服务网络与大数据技术、自然资源数据图谱与智能管理、导航与定位技术、人工智能方法及应用、Python程序设计等。

主要实践性教学环节:测量学实习、基础地理信息获取实习、摄影测量与遥感实习、空间数据库实习、GIS空间分析实习、位置服务开发应用实习、GIS综合实习、毕业设计实习等。

专业说明:本专业面向国家地理信息产业发展趋势,以地理信息服务为主要特色,融合地理空间信息学、测绘科学、计算机科学、自然资源学等基本理论和技术,属于综合性很强的多学科交叉专业,为以“地理位置”为核心的经济活动建设培养创新应用型人才。本专业为广西一流本科专业,广西本科专业综合评估地理科学信息唯一一个“五星”专业,拥有“资源与环境”硕士点、“地理信息系统原理”广西一流课程和广西课程思政示范课程、“地理信息科学教学团队”广西本科高校基层教学组织、“广西空间信息与测绘”自治区级重点实验室、空间信息与测绘自治区协同育人平台、广西高校生态时空大数据感知服务重点实验室等教学和科研平台,人才培养环境优越。

遥感科学与技术专业(本科,学制4年)

专业简介:本专业主要学习遥感科学、空间科学、电子科学、信息科学和计算机科学等基本理论和方法,培养学生掌握遥感原理与应用、遥感数字图像处理、无人机遥感、地理信息系统、地图制图学等基础理论、知识和技能,接受系统的遥感工程实践训练,具备遥感数据采集、处理、解译、分析与应用,建模与反演,地理信息管理及应用等工程实践能力,能够在测绘与地理信息及相关行业从事遥感数据获取与处理、信息化测绘和遥感信息服务、遥感专题信息提取与制图等方面的生产、管理、开发、研究与教育工作,具有一定的遥感数据处理程序开发能力和较强遥感工程实践能力的应用型人才。

学生毕业后可为航空航天测绘、国土资源与开发、国防、军工、水利、林业、农业、海洋、矿山、煤炭、交通与规划、资源与环境等国民经济建设领域、政府各部门提供遥感专题信息图的生产、管理、成果可视化,为国家各级各部门提供决策支持服务。

主要课程:遥感原理与应用、遥感数字图像处理、遥感图像解译、地图制图学、无人机遥感、遥感图像处理程序设计、微波遥感、GNSS原理及应用、虚拟现实与三维实景建摸、激光雷达成像与应用、国土资源遥感、人工智能与大数据技术应用、摄影测量学基础、地理信息系统原理、空间分析理论与方法、测量学、高光谱遥感、定量遥感、环境遥感模型与应用、合成孔径雷达干涉测量等。

专业说明:本专业面向国家航空航天重大战略需求和地理信息产业发展需要,以时空信息感知和探测为主要特色,是在融合渗透测绘科学、空间科学、电子科学、地球科学、计算机科学以及其学科基础上形成的一门全球性的战略性新兴交叉学科。本专业具有遥感科学与技术专业硕士点、广西区测绘地理信息重点实验室和自然资源部国土卫星遥感应用中心广西分中心分站。

杰出校友

康志忠,博士,教授,博士生导师,我校1998届测绘工程专业校友。现任中国地质大学(北京)土地科学技术学院副院长,月球与行星遥感探测研究中心主任,教育部深空探测联合研究中心——月球与行星探测国际合作研究分中心主任,资源环境与灾害监测山西省重点实验室副主任。入选昆仑英才计划科技领军人才,高校GIS创新人物。

2004年12月毕业于武汉大学摄影测量与遥感专业,获工学博士学位。2006年-2009年赴荷兰代尔夫特理工大学航空航天工程学院从事博士后研究。长期从事地面和机载LiDAR数据处理、室内自主定位以及月球与行星遥感等方向的科研工作,先后主持和参与了国家重点研发计划——政府间国际科技创新合作重点专项、国家自然科学基金面上/青年/中德合作与交流项目、国家863计划、载人航天领域预先研究项目、民用航天技术预先研究项目、国际摄影测量与遥感学会科学倡议计划项目、欧盟地平线计划Europlanet 2024等项目。发表国内外高水平期刊论文80余篇,先后荣获国际摄影测量与遥感学会主席荣誉奖、美国摄影测量与遥感学会ERDAS遥感最佳科学论文奖、IEEE JSTARS最佳审稿人奖以及中国测绘科技进步一等奖等省部级科技奖励10项,1篇论文入选2018年度“领跑者5000—中国精品科技期刊顶尖学术论文”。

现担任国际摄影测量与遥感学会“面向导航与机动性的数字孪生”工作组主席,中欧月球与深空探测合作工作组专家,载人航天工程空间科学与应用领域月球与行星专家组专家,国际月球科研站选址工作组专家,天问三号任务空间科学与地面应用论证组专家,探月工程嫦娥四号任务科学研究核心团队成员,首次火星探测任务科学目标先期研究团队成员,自然资源部“实景三维中国建设”专家组成员,国际数字地球学会中国国家委员会委员,激光雷达专业委员会副主任委员,中国测绘学会深空探测遥感测绘工委会副主任委员,中国地理信息产业协会软件工委会副主任委员,中国遥感应用协会遥感自主工程软件专委会副主任委员,《Photogrammetric Record》、《Space: Science & Technology》、《International Journal of Image and Data Fusion》、《遥感学报》、《武汉大学学报信息科学版》等期刊编委。

赵君,我校1991届测绘工程专业校友。现任广西科技大学党委书记、教授、博士生导师。兼任中国教育发展战略学会思想道德建设专业委员会副理事长、广西第五届高校思想政治理论课教学指导委员会副主任委员、广西高等学校思想政治教育专业委员会副会长。主持和参与完成国家、省部级科研项目20余项,在《光明日报》《中国教育报》《高校理论战线》等媒体和期刊发表学术论文80余篇,在人民出版社等机构出版著作9部,获省级奖励多项。

张立强,博士,教授,博士生导师,国家杰出青年科学基金项目获得者,我校1998届测绘工程专业校友。现任职于北京师范大学,任中国遥感应用协会人工智能遥感解译专业委员会副主任委员、资源环境与灾害监测山西省重点实验室学术委员会委员、国际数字地球学会中国国家委员会激光雷达专委会副主任委员。主要从事GIS时空分析、遥感图像/点云处理等方面的研究。与合作者一起,在人类健康与环境时空分析等方面取得了重要研究进展,研制了首款无创、远程、可靠和价格低廉新生儿黄疸筛查和时空分析App系统,建立了遥感大数据分割、分类、目标探测和三维重建一体的智能处理技术体系,获得了重要的实际应用。研究成果先后以第一作者/通讯作者发表在Nature Communications、Nature Sustainability(2019年11期的封面论文)、ISPRS J PHOTOGRAMM、IEEE TVCG/TMM/TGRS、ICCV等国际著名学术期刊和计算机视觉顶级国际会议上,被Nature、Science和PNAS等国际顶级学术期刊他引。先后荣获:日内瓦国际发明展金奖(2018,排名第一)、测绘科技进步奖一等奖(2016,排名第一)、美国摄影测量与遥感协会(ASPRS)最佳学术论文奖(2015)、“人工智能最高奖”吴文俊人工智能科学技术创新奖一等奖(2014,个人奖励,当年唯一一项)。

毛飞跃,教授,博导,遥感系副主任,我校2007届优秀毕业生,国家“优秀青年科学基金”获得者,主要从事云与气溶胶的三维遥感和气候效应研究。主持和参与国家自然科学基金和国家重点研发计划等项目/课题10余项。在Nature Commun、Remote Sens Enviro和JGR- atm等期刊发表SCI论文70余篇(第一/通讯作者40余篇),成果被CCTV央视网、Scientific American和The New York Times等媒体报道。担任国际大气环境遥感学会分会秘书和《光学学报》青年编委,共同牵头创建了GeoScience Café学术沙龙,曾获湖北省优秀博士论文和湖北省科技进步二等奖。

周飞,我校1995届测绘工程专业校友。现任广西壮族自治区大数据发展局党组成员,广西壮族自治区信息中心党委书记、主任,广西壮族自治区大数据研究院院长(兼)。曾任广西第二测绘院副院长,广西第一测绘党委副书记、书记,广西宜州市委副书记、代市长、市长,广西宜州区委书记、宜州新区工作委员会书记,广西壮族自治区测绘地理信息局局长。

孔云峰,我校1989届测绘工程专业校友,现任河南大学特聘教授、博士生导师,担任河南省高等学校数字区域模拟重点学科开放实验室执行主任、河南大学重点科研机构中澳地理信息分析与应用研究所所长。被推选为河南省高等学校创新人才培养对象,中国地理信息系统协会理论与方法委员会专业委员、教育委员会专业委员,全国GIS应用水平考试专家委员会专家委员,香港中文大学太空与地球信息科学研究所客座研究员。从事GIS基础理论和应用研究,擅长于城市、国土、交通等领域的GIS应用研究与开发管理。近期主持国家自然科学基金项目、教育部博士点基金项目、河南省高校创新人才项目、国家十一五规划教材等。

李浩军,我校2004届测绘工程专业校友。现任同济大学教授,博士后,博士生导师,兼任中国测绘学会大地测量与导航专业委员会委员,Satellite Navigation期刊青年编委,MWG、IAG等成员。2004、2007年分别于桂林理工大学获得学士、硕士学位,2010年同济大学博士毕业之后在中国科学院上海天文台工作,2014至今在同济大学从事教学与科研工作。主持国家级项目5项(国家自然基金青年项目1项,国家自然基金面上项目3项,博士后面上基金1项),参与国家重大研发项目、863、北斗重大专项等多项。发表论文82篇,其中SCI/EI 57篇,搭建多个移动APP系统。申请专利5项;曾获中国卫星导航定位协会科技进步一等奖。

更新日期:2025年4月

学院首页

学院首页 统一身份认证

统一身份认证 清廉邮箱

清廉邮箱